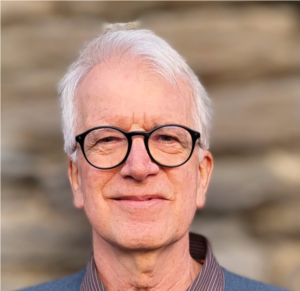

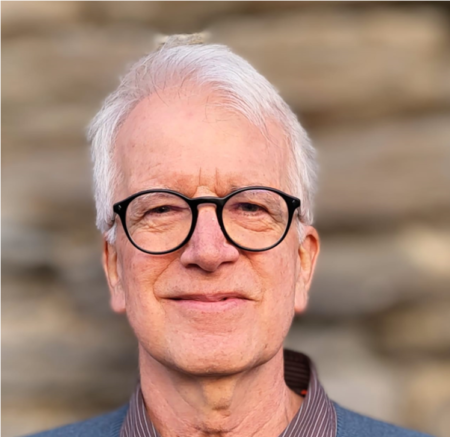

Ein Blick in die Evolutionsgeschichte des Homo sapiens und des Neandertalers kann uns helfen, die Herausforderungen des modernen Arbeitslebens besser zu bewältigen. Dr. Axel Müller ist von Haus aus Apotheker und Pharmakologe und hat so ganz andere Perspektiven, wie wir beispielsweise mit Stress besser umgehen und eine Unternehmenskultur schaffen können, die Gesundheit ins Zentrum stellt.

Beim Stichwort Neandertaler haben wir eindeutige Bilder im Kopf. Er ist ein wilder Geselle und kommt in seinem zotteligen Pelzmantel doch sehr brachial daher. Die neuere Forschung belegt aber, dass er mit dem Homo sapiens viele Ähnlichkeiten hatte und wir noch heute einige Gene vom Neandertaler in uns tragen. Was heisst das für Sie?

Der Neandertaler war tatsächlich nicht der tumbe Geselle, als der er früher dargestellt wurde. Er hat Bilder gemalt, hat seine Toten bestattet und hat ein bemerkenswertes Sozialverhalten an den Tag gelegt. So hat er sich um alte Familienangehörige gekümmert, da er wusste, dass diese für die Kindererziehung wichtig waren, um das Wissen weiterzugeben.

Die Wege des Neandertalers und des Homo sapiens haben sich auch in vielfältiger Weise gekreuzt. So hatten sie Sex miteinander. Aus diesem Grund sind vier Prozent unserer Gene direkt auf den Neandertaler zurückzuführen.

Das macht auch evolutionsbiologisch Sinn. Als der Homo sapiens vor ungefähr 40’000 Jahren aus Afrika hier in Europa ankam …

… da lebte der Homo sapiens in sehr prekären Verhältnissen. So war seine Population phasenweise viel zu gering, um zu überleben.

Richtig. Unser Genpool war durch Ereignisse wie Naturkatastrophen deutlich reduziert. Der Homo sapiens war zudem mit Bakterien, Viren und Pilzen konfrontiert, die er aus Afrika gar nicht kannte. Das war eine sehr gefährliche Situation. Durch die Durchmischung mit dem Neandertaler hatten wir Zugang zu seinem Immunsystem. So konnte der Homo sapiens besser überleben.

Es gibt ja auch später immer wieder solche historische Situationen. Als die Spanier und Portugiesen Anfang des 15. Jahrhunderts Lateinamerika eroberten, starben die Indianer weniger durch direkte Gewalteinwirkung, sondern an Krankheiten, die sie nicht kannten. Das heisst, genetische, kulturelle und soziale Vielfalt stärkt uns eher?

Evolutionsbiologisch auf jeden Fall. Wir können uns einfach besser an unsere Umwelt anpassen und sind auch robuster gegen Gefahren gewappnet. Die genetische Vielfalt ist ganz klar ein Überlebensvorteil.

Politisch ist das in Zeiten, da Multikulti in Teilen des politischen Spektrums wieder ein Schimpfwort geworden ist, nicht unumstritten. Hier können wir zunächst festhalten: Wir kamen aus Afrika und haben uns immer wieder vermischt. Was die selbsternannten Retter des christlichen Abendlandes nicht gerne hören werden: Jesus war bekanntlich ein Morgenländer und der heilige Augustinus ein Afrikaner.

Allerdings: Trotz aller Optimierungen der Evolution ist der Mensch weiter ein sehr unvollständiges und fragiles Wesen. An welchen zentralen Punkten lässt sich dies festmachen?

Wir sind als Mensch nicht das Optimum der Entwicklung …

… obwohl wir uns manchmal so verhalten.

Wir mussten immer Kompromisse eingehen, auch um zu überleben. Wir haben doch einige Macken und Fehler. Wenn man die Reset-Taste drücken könnte, würde man nicht auf die Idee kommen, den Menschen nochmals genau so zu bauen.

Das müssen Sie jetzt begründen.

Wir haben uns in der afrikanischen Savanne von vier Gliedmassen aus aufgerichtet und haben so einen Überblick bekommen. Das war wichtig für uns. Wir haben den Löwen früher gesehen und bekamen die Hände zum Greifen und zur Werkzeugerstellung frei. Frauen konnten die Kinder viel besser tragen und Früchte pflücken. Das hat das Gehirnwachstum freigesetzt und wir wurden kreativer. Der Nachteil war, dass das gesamte Körpergewicht auf zwei Beinen lastet. Der Druck auf die Bandscheiben nahm zu. Unser Rücken ist schlicht nicht dazu gemacht, auf zwei Beinen zu stehen. Daher ist es noch heute wichtig, den Rücken zu stärken.

Da sind wir im «Hier und Jetzt» gelandet.

Ja, wir sitzen viel zu viel.

Wo haben wir weitere Schwachpunkte?

Wir verschlucken uns schnell einmal. Bekanntlich ist ein früherer US-Präsident beim Essen einer Brezel fast erstickt. Wenn wir einatmen, muss die Speiseröhre verschlossen sein, und wenn wir essen, muss die Luftröhre kurz verschlossen sein. Dieser Nachteil, den Tiere nicht kennen, war bei uns zivilisatorisch wichtig, damit wir beim Essen auch kommunizieren können. So hat sich das soziale Wesen «Mensch» herausgebildet.

Ja, wir sitzen alle um das Feuer, grillen ein Mammut-Steak und erzählen uns Geschichten.

Der Urmensch musste weit laufen, um an Nahrung zu kommen. Die Nahrung war nicht wie heute vorpräpariert.

Es gab noch kein Convenience Food.

Daran war noch nicht zu denken. Wir mussten stundenlang auf Pflanzen herumkauen, um an Nährstoffe zu gelangen. Dazu brauchten wir einen grossen Kiefer. Heute nehmen wir nur noch weichgekochte Nahrung zu uns. Früher brauchten wir die Weisheitszähne noch, um die Pflanzen und das Fleisch zu zermahlen. Heute sind sie überflüssig, sind uns lästig und müssen gezogen werden, da unsere Kiefer über Jahrtausende kleiner geworden sind.

Springen wir zurück in heutige Lebenswelten und bleiben bei Ernährungsgewohnheiten. In jedem Kommunikationskanal gibt es heute Kauf- und Kochtipps, wie wir uns gesund ernähren sollen. Diäten sind immer noch ein Verkaufsschlager. Trotzdem werden wir immer dicker und Zivilisationskrankheiten nehmen zu. Es gibt eine Lücke zwischen dem, was wir wissen, und dem, was wir tun. Haben Sie als Pharmakologe eine Erklärung dafür? Da spielt uns der Urinstinkt ein Schnippchen. Der Neandertaler oder auch der

Homo sapiens musste im Durchschnitt acht Kilometer laufen, um eine Knolle ausgraben zu können, die essbar war. Wenn es im seltenen Fall hochwertiges und frisches Fleisch gab, war das Ziel, so schnell und so viel wie möglich davon zu essen. Man konnte so Reserven anlegen. Da man nicht wusste, ob es in den nächsten zwei, drei Tagen wieder etwas zu kauen geben würde. Diese Verhaltensmuster sind weiter in uns drin. Wir lieben salzige und fette Speisen – und wir lieben vor allem Zucker. Heute leben wir immer noch mit unseren Steinzeitgenen und bewegen uns aber kaum mehr.

Ich würde das gerne noch vertiefen, da es für mich ein Knackpunkt ist. Häufig heisst es, wir würden in einer Wissensgesellschaft leben. Das ist vor dem Hintergrund, den wir gerade besprechen, aber falsch. Wir leben doch in einer Gesellschaft, in der Wissen gelehrt und Unwissen praktiziert wird. Am Beispiel der Klimapolitik lässt sich das ja auch gut aufzeigen.

Evolutionär ist das einfach und klar begründbar. Wir haben ein sogenanntes Belohnungszentrum im Gehirn. Wenn wir salzig, süss und fettig essen, werden Botenstoffe freigesetzt. Dopamin und Serotonin und Oxytocin heissen diese übermächtigen Botenstoffe des Glücks. Obwohl wir wissen, dass uns langfristig das Verhalten schädigt, schwelgen wir im kurzfristigen Glück. Das ist in der Klimapolitik nicht viel anders.

Wir wollen die dicken SUVs fahren und möglichst oft auf die Malediven fliegen.

Heisst das bei den Lösungen, dass wir alternative Belohnungssysteme brauchen, die kurzfristig angelegt sind. Also nicht «Verzichte auf Fleisch, dann hilfst du dem Klima», sondern mehr «leckere, indische Küche, die ja viel weniger Fleisch beinhaltet»?

Evolutionsbiologisch kann ich hier zustimmen. Wir brauchen kurzfristige Belohnungssignale. Und die Kunst ist nun, diese mit den langfristigen Zielen zu verknüpfen.

Kommen wir zur heutigen Arbeitswelt. Offensichtlich sitzen wir nicht nur zu viel, der Stress nimmt auch zu. Den kennen wir evolutionsbiologisch gesehen eigentlich auch. Heute stehen aber keine Säbelzahntiger vor uns, sondern wir fühlen uns von der Datenflut überfordert oder sinkende Umsätze bereiten uns schlaflose Nächte. Was macht dies mit uns aus medizinischer Sicht?

Das schnelle Erkennen der Gefahrensituation war überlebensnotwendig. Heute hilft es uns, proaktiv zu denken.

Früher gab es zwei Lösungswege. Flüchten oder kämpfen. Was passiert da im Körper?

In beiden Situationen ist der Mensch sehr aktiv. Die Sinne müssen geschärft werden, der Blutdruck steigt, die Muskulatur braucht Zucker. Alles andere wird für den Körper nebensächlich. Adrenalin und Cortisol sind hierfür bei uns die Stresshormone. Sie helfen uns zu kämpfen oder zu fliehen.

Und was heisst dies in heutige Arbeitswelten übersetzt?

In der Steinzeit konnten wir durch einen langen Lauf nach einem Kampf die Stresshormone wieder abbauen. Stellvertretend für den Säbelzahntiger steht heute der Chef vor uns, der in zehn Minuten eine Präsentation für das Board will. Auch hier haben wir es mit einer Bedrohungs- und Angstsituation zu tun. Ich habe Angst vor dem Versagen und weiss, dass ich das nicht in zehn Minuten schaffen kann und mir auch niemand hilft. Ich fühle mich dem Chef ausgeliefert. Körperlich passiert das Gleiche wie damals in der Steinzeit: Der Blutdruck geht hoch und die Körperspannung steigt. Nur kann ich weder fliehen, um so dem Chef zu entkommen, noch kann ich dem Chef eine Keule über den Kopf ziehen. Das ist üblicherweise heute keine Lösung mehr. Ich sitze da mit einem roten Kopf und kann die Stresshormone nicht abbauen. Wenn solche Situationen zyklisch immer wieder auftauchen, führt dies zu den Nebenwirkungen, die Dauerstress auslösen. Am Schluss steht ein Burn-out.

Jetzt müssen wir zu den Lösungen kommen. Wobei ich ja oft heute nicht mehr mit konkreten Personen zu tun habe – der klassische Patron ist ja auch eine aussterbende Spezies. Vielmehr habe ich mit anonymen Sachzwängen zu kämpfen.

Ja, das sind riesige Probleme und gewaltige Herausforderungen. Mehr denn je ist jeder von uns persönlich gefordert, in diesem Umfeld zu bestehen. Für mich heisst das zentrale Stichwort dazu «Resilienz». Konkret, wie gehe ich persönlich mit dem auf mich ausgeübten Druck um? Resilienz kann vererbt werden. Wenn das nicht oder zu wenig der Fall ist, muss ich zunächst wissen, was mit meinem Körper passiert. Kurzfristig passiert wenig, und im jugendlichen Alter können wir viel wegstecken. Je älter wir im Leben und damit auch im Arbeitsleben werden, reden wir vom «toten Winkel der Evolution». Wir müssen da viel mehr auf unseren Körper hören. Die Evolution war nicht darauf angelegt, so alt zu werden und dabei gesund zu bleiben. Rein von der Evolution betrachtet sollten wir uns nur reproduzieren. Damit wäre unser «Auftrag» als Mensch erfüllt. Heute werden wir aber immer älter und sollten mehr in uns hineinhören. Wenn ich das mache, habe ich schon den halben Weg geschafft. Die konkreten Lösungen hören sich dann ziemlich banal an, sind aber sehr wirkungsmächtig. Muss ich wirklich 24 Stunden erreichbar sein? Treibe ich genügend Sport? Pflege ich meine sozialen Kontakte und Beziehungen? Es braucht Zeiten und Räume, in denen ich abschalten kann. Der Dauerstress führt dazu, dass ich den Säbelzahntiger dauernd vor mir sehe.

Wie hilft mir der Neandertaler in der Bewältigung von Arbeitsstress?

Er hilft uns, unser Bewusstsein zu schärfen. Wir sollten uns selbst auf Fragen sensibilisieren, wie beispielsweise «Was läuft gerade in meinem Körper ab?», «Wie kann ich durch eine angepasste Lebens- und Ernährungsweise meine Resilienz stärken?».

Am Schluss müssen wir aber noch zu den aktuellen Umwälzungen in unserem Wirtschaftsleben kommen. Künstliche Intelligenz (KI) ist da nur ein Schlagwort. Wie entwickelt sich das Verhältnis von Mensch und Maschine weiter? Wir wissen es noch nicht und haben nur historische Erfahrungen. Die starre Fliessbandproduktion im Rahmen der zweiten industriellen Revolution, zusammen mit der tayloristischen Zerlegung des Arbeitsprozesses, hat die Arbeitswelten vom früheren Manufakturwesen völlig auf den Kopf gestellt. Dann kam ab den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts die flexible Automation mit den ersten Fertigungsrobotern. Was kommt jetzt und was macht das mit uns?

Firmenlenker, die sich mit Themen wie Industrie 4.0 oder KI auseinandersetzen, sollten wissen, dass sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, die immer noch Steinzeit-Gene in sich haben. Die industriellen Revolutionen sind immer schneller als genetische Veränderungen. Die Kunst liegt darin, die Beschäftigten angstfrei mitzunehmen und ein positives Belohnungssystem einzuführen. Sonst nehmen die oben geschilderten Versagens- und Existenzängste zu – mit all ihren Konsequenzen. Darüber hinaus sollte Gesundheit bereits als Fach in der Schule gelehrt werden. Firmen, die den Gesundheitsstatus ihrer Mitarbeiter als KPI in ihre Firmenziele integrieren, sind auch finanziell erfolgreicher und punkten im Wettbewerb um die besten Talente im Markt. CEOs sollten nicht mehr martialisch damit prahlen, dass sie mit vier Stunden Schlaf auskommen und die restlichen 20 Stunden arbeiten. Vielmehr sollten sie ein Vorbild sein, dass sie sich gesund ernähren und ausreichend Sport treiben.

Die Evolution ist langsamer wie die vierte industrielle Revolution. Sie hört aber trotzdem nicht auf?

Diese Umwälzungen verändern uns Menschen als biologische Wesen. Vor gut hundert Jahren arbeiteten wir mehrheitlich noch in handwerklichen Rahmen oder in der Landwirtschaft. Das war körperlich sehr anstrengend, wir haben uns bewegt und waren abends sehr müde. Die Fliessbandarbeit war sehr einseitig und es hat veränderte Krankheitsbilder gegeben. So nahmen die Rückenprobleme massiv zu.

Jetzt mit der Digitalisierung bewegen wir uns immer weniger, und wir werden auch zunehmend kurzsichtig. 90 Prozent der asiatischen Bevölkerung sind kurzsichtig, in Europa sind es 50 Prozent. Unser Auge ist zunehmend nur auf den Nahbereich, sprich, auf die vielen Bildschirme, gerichtet. In der Folge wächst das Auge in die Länge. Dadurch wird der Brennpunkt durch die Linse vor der Netzhaut abgebildet. Die Folge heisst Kurzsichtigkeit. Diese Kurzsichtigkeit vererben wir auch weiter.

Nochmals gefragt: Was heisst das?

Die Evolution geht weiter. Der Homo sapiens wird durch Maschinen, Eingriffe in das Genom und durch Künstliche Intelligenz genetische Nachteile wieder wettmachen.

Technisch gesprochen sollte aber das alte genetische Set-up, der Neandertaler in uns, immer wieder synchronisiert, beziehungsweise bewusst gemacht werden, da wir nach wie vor mit unseren Steinzeitgenen in einer sich rasch veränderten Welt leben und die natürliche Evolution mit diesem Tempo gar nicht Schritt halten kann.